Frühlingszeit

- Pollenzeit. Die folgenden Erklärungen sollen Ursachen, Diagnose

und Therapiemöglichkeiten der Pollenallergie erläutern. Melden

Sie sich rechtzeitig, falls sie eine Therapie benötigen!

Häufigkeit

In

den letzten 70 Jahren ist die Häufigkeit der Pollenallergie von 1%

auf 12% angestiegen. Bei Kindern kommt die Pollenallergie noch häufiger

vor. Ca. 15% der Kinder zwischen 6 und 15 Jahren haben eine Pollenallergie.

Es werden unterschiedliche Gründe für die Zunahme der Pollenallergie

angeführt. Möglicherweise liegt es an der zunehmenden Verstädterung,

der Haltung von Haustieren sowie verbesserter Isolation. So beobachtet

man eine Häufung von allergischen Erkrankungen in städtischen

Gebieten. Auch eine zunehmende Luftverschmutzung geht mit einer Häufung

von allergisch bedingten Symptome der Luftwege einher. Ein Gleiches gilt

für Gebiete mit hohen Ozonwerten. Ozon schädigt die Schleimhäute

und erleichtert so das Eindringen von allergieauslösenden Substanzen.

Stress wird auch eine allergiefördernde Wirkung zugeschrieben.

Welche

Pollen verursachen Allergien?

Für

Pollenallergien sind die sog. windbestäubten (anemophilen) und nicht

die insektenbestäubten (entomophilen) Pollen von Bedeutung. Nicht

farbenprächtige Pflanzen wie Rosen, Löwenzahn oder Apfelbäume,

sondern die Blüten von Birken, Eschen, Gräsern oder Beifuss

sind für den Grossteil der Pollenallergien verantwortlich. Es ist

nachvollziehbar, dass diese Pflanzen sehr empfindlich auf die Witterung

reagieren. Bei Kälte oder Regen können die Pollen dieser windbestäubten

Pflanzen nur schlecht transportiert werden. Einerseits erklärt dass

die Wetterabhängigkeit von Pollenallergien, andererseits können

Veränderungen der Pollenkonzentration über die Jahre auch als

Gradmesser für Klimaveränderungen verwendet werden.

Die

wichtigsten allergieauslösenden Pollen in der Schweiz

Die

Pollensaison ist regional verschieden aufgrund von klimatischen Unterschieden.

Im Mittelmeerraum beginnt die Pollensaison ca. einen Monat früher

als in Nordeuropa. In den Bergen hingegen beginnt die Pollensaison meist

zwei bis drei Wochen später.

Die

wichtigsten Pollenallergene sind Birke, Esche, Gräser, Beifuss. Innerhalb

der Buchengewächse (Birke, Erle, Hasel, Buche, Eiche und Kastanie)

besteht eine hohe Kreuzreaktivität. D.h. ein Patient, der auf Birke

allergisch ist, wird möglicherweise auch allergisch gegen die Blüten

der Buche oder der Eiche reagieren. Regional können auch Glaskraut,

Zypressen oder Ambrosiapollen von Bedeutung sein. Erstere beide gedeihen

v.a. im Mittelmeeraum, können aber beispielsweise auch im Tessin

vorkommen. Durch die Klimaerwärmung ist mit einer Ausdehnung der

Arten zu rechnen.

Seit

1993 wird in der Schweiz die Pollenkonzentraiton mit 14 Pollenmessstationen

gemessen. Zur Messung der Pollenkonzentration wird eine Burkhard-Pollenfalle

verwendet. Eine Windfahne an der Oberseite der Burkhard-Falle garantiert

ein Ansaugen der Luft aus der jeweils herrschenden Windrichtung. Das Ansaugvolumen

entspricht etwa dem menschlichen Atemminutenvolumen von 10 Litern pro

Minute. Die Pollen werden auf einem mit Haftmittel beschichteten Plastikstreifen

abgeschieden, der um eine sich drehende Trommel gewickelt ist. Dieser

Streifen wird von den Mitarbeitern in den Pollenmessstationen aufgearbeitet

und unter dem Mikroskop ausgewertet.

Seit

1993 wird in der Schweiz die Pollenkonzentraiton mit 14 Pollenmessstationen

gemessen. Zur Messung der Pollenkonzentration wird eine Burkhard-Pollenfalle

verwendet. Eine Windfahne an der Oberseite der Burkhard-Falle garantiert

ein Ansaugen der Luft aus der jeweils herrschenden Windrichtung. Das Ansaugvolumen

entspricht etwa dem menschlichen Atemminutenvolumen von 10 Litern pro

Minute. Die Pollen werden auf einem mit Haftmittel beschichteten Plastikstreifen

abgeschieden, der um eine sich drehende Trommel gewickelt ist. Dieser

Streifen wird von den Mitarbeitern in den Pollenmessstationen aufgearbeitet

und unter dem Mikroskop ausgewertet.Das

Erkennen einer Pollenallergie ist relativ einfach. Sie äussert sich

sich als saisonal auftretende, entzündliche Schleimhautreaktion

an Augen, Atemwegen und Rachen. Meistens besteht eine beidseitige

Bindehautentzündung der Augen und eine juckende, triefende Nase.

Das Ausmass der Beschwerden hängt von der Pollen-Konzentration in

der Luft ab. Als Schwellenwert für das Auslösen von allergischen

Beschwerden werden je nach Pollenart 10–50 Pollen/m3 angenommen.

Neben den Atemwegen können bei der Pollenallergie auch andere Organe

wie die Haut (Ekzeme) oder der Magen-Darmtrakt betroffen sein.

Komplikationen

Über

die Hälfte der Patienten und Patientinnen mit einer Pollenallergie

entwickelt bei einer über drei Wochen andauernden Pollenblüte

oder auch nach Jahren eine zeitlich begrenzte Überreizung der Luftwege

(bronchiale Hyperreagibiltät). Diese zeigt sich aber oft erst bei

körperlicher Belastung wie beim «auf den- Bus-Rennen»,

beim Joggen oder bei Temperaturwechsel und kann sich durch einen trockenen

Husten oder leichte asthmatische Beschwerden mit keuchender Atmung äussern.

Ein Drittel der Patienten entwickelt ein saisonales Asthma. Ohne Therapie

kann sich der entzündliche Prozess in den Luftwegen ausweiten und

evtl. auch in ein chronisches Asthma übergehen.

Nahrungsmittelallergien

Eine

spezielle Form der Nahrungsmittelallergie, welche als orales Allergiesyndrom

bezeichnet wird, tritt bei etwa der Hälfte der Patientinnen und Patienten

auf. Die Betroffenen verspüren beim Essen nach kurzer Zeit ein Jucken

an den Lippen, Wangen, Gaumen oder im Rachen. Diese Beschwerden können

mit einer Schleimhautschwellung vergesellschaftet sein. Es handelt sich

Kreuzreaktionen mit Nahrungsmittelallergene von frischem, rohem Stein-

/ Kernobst oder von Nüssen.

Haselnuss,

Soja, Apfel, Kirsche, Aprikose, Birne, Karotte, Ananas, Sellerie. Erdnuss,

Karotte. Sojabohne, Banane, Tomate

Ausweitung

der Allergie

Bei

ausbleibender Therapie einer Pollenallergie kann es über die Jahre

zu einer Ausweitung einer Pollenallergie kommen. Das heisst es kann zu

einer Sensibilisierung auf andere Umweltallergene kommen (z.B. auf Haustiere,

Latex, Milben).

Wie wird die Diagnose einer Pollenallergie gestellt?

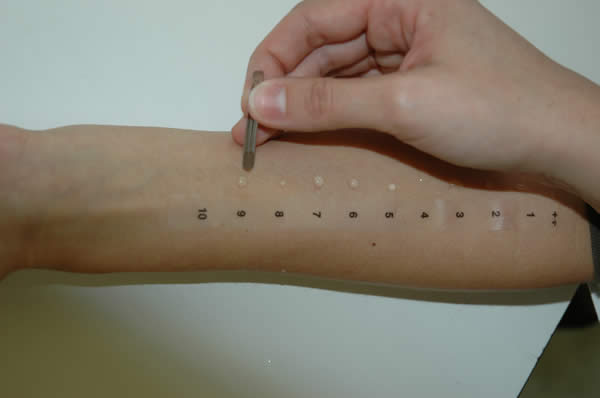

Bei

der Befragung geht es um Beginn, Verlauf und Intensität

der Symptome, die Frage wann und in welcher Umgebung die Krankheitszeichen

auftreten, welche Therapieversuche bis anhin unternommen wurden, Begleitallergien,

Allergien in der Familie, etc. Zur weitere Abklärung bei Verdacht

auf Pollenallergie gibt es einerseits einen Hauttest, den sog.

Prick-Test. Bei diesem werden Tropfen mit allergieauslösenden

Substanzen auf die Haut aufgetragen und dann durch die Flüssigkeit

hindurch die Haut angestochen. Bei Allergie bildet sich an der entsprechenden

Stelle eine Quaddel, d.h. eine lokale Schwellung der Haut. Auch mittels

einer Untersuchung des Blutes können Allergien gesucht werden. Beim

RAST-Test können einzelne Antikörper (Eiweisse,

welche gegen bestimmte auslösende Allergene, also beispielsweise

Birke, gerichtet sind) nachgewiesen werden. Die Blutuntersuchung dient

eher der Identifikation von einzelnen Allergien. Als Suchtest ist die

Blutuntersuchung auch deshalb ungeeignet, weil sie viel teurer

als der Prick-Test ist.

Bei

der Befragung geht es um Beginn, Verlauf und Intensität

der Symptome, die Frage wann und in welcher Umgebung die Krankheitszeichen

auftreten, welche Therapieversuche bis anhin unternommen wurden, Begleitallergien,

Allergien in der Familie, etc. Zur weitere Abklärung bei Verdacht

auf Pollenallergie gibt es einerseits einen Hauttest, den sog.

Prick-Test. Bei diesem werden Tropfen mit allergieauslösenden

Substanzen auf die Haut aufgetragen und dann durch die Flüssigkeit

hindurch die Haut angestochen. Bei Allergie bildet sich an der entsprechenden

Stelle eine Quaddel, d.h. eine lokale Schwellung der Haut. Auch mittels

einer Untersuchung des Blutes können Allergien gesucht werden. Beim

RAST-Test können einzelne Antikörper (Eiweisse,

welche gegen bestimmte auslösende Allergene, also beispielsweise

Birke, gerichtet sind) nachgewiesen werden. Die Blutuntersuchung dient

eher der Identifikation von einzelnen Allergien. Als Suchtest ist die

Blutuntersuchung auch deshalb ungeeignet, weil sie viel teurer

als der Prick-Test ist.Therapie

Am

besten wäre es, den allergieauslösenden Stoff zu meiden. Dies

ist bei einer Pollenallergie schwierig. Zwar gibt es einige Verhaltensregeln,

welche Patientinnen und Patienten mit Pollenallergie nach Möglichkeit

beachten sollten. Auf der anderen Seite gibt es zwei Möglichkeiten

der Therapie. Zum einen die symptomatische, also gegen die Beschwerden

gerichtete, Therapie, zum anderen eine spezifische Immuntherapie,

d.h. auf die Ursache der Erkrankung zielende Therapie.

Bei der symptomatischen Therapie ist entscheidend, dass die antiallergischen

Medikamente bei Auftreten der ersten Beschwerden und dann konsequent und

regelmässig bis zum Ende einer Blühphase eingenommen werden.

Wenn dies nicht befolgt wird, brechen Symptome durch, und die Medikamente

werden als nicht wirksam beurteilt und abgesetzt.

Das

im Rahmen einer allergischen Reaktion von den sog. Mastzellen

ausgeschüttete Histamin ist für einen Grossteil

der allergischen Symptome verantwortlich. Anthistaminika blockieren

die Histamin-Rezeptoren im Körper und verhindern so, dass

Histamin durch Besetzen dieser Rezeptoren allergische Symptome verursachen

kann. Die Haupt-Nebenwirkung der ersten Antihistaminika, die Müdigkeit,

ist bei den moderneren Medikamenten kaum mehr spürbar. Antihistaminika

können auch in Kombination mit anderen antiallergischen Medikamenten

eingenommen werden.

Kortisonsprays

wirken entzündungshemmend auf die durch den allergischen

Prozess ausgelöste entzündlich veränderte Nasenschleimhaut.

Besonders wirksam sind sie Nasenatmungsbehinderung. Kortisonsprays

können vor Beginn einer Blühperiode wirksam eingesetzt und sollten

über die ganze Dauer der Blühsaison angewendet werden Auch

bei allergisch bedingter Bindehautentzündung verschaffen

Kortisonsprays Linderung. Ebenso kann die Anwendung eines Kortisonsprays

bei Hinweisen für saisonales Begleitasthma zu einer Abnahme der Atembeschwerden

führen.

Wie

bereits erwähnt schütten die Mastzellen das für eine allergische

Reaktion wichtige Histamin aus. Die Wirkungsweise der Mastzellstabilisatoren,

der Cromone, ist nicht vollständig geklärt. Cromone wie die

Cromoglicinsäure werden lokal angewandt. Sie wirken

vorbeugend und müssen deshalb vor einem Allergenkontakt angewendet

werden. Während der gesamten Pollensaison muss das Medikament regelmässig

vier- bis sechsmal täglich auf Augen- und Nasenschleimhaut gebracht

werden. Diese Medikamentengruppe wird deshalb heute eher selten benutzt.

Leukotriene

sind körpereigene Substanzen, welche bei Allergien eine Rolle spielen.

Die Leukotrienantagonisten blockieren diese Substanzen und mindern so

die allergischen Symptome. Leukotrienantagonisten wurden eigentlich als

Asthmamedikamente entwickelt, und gewannen mit der Zeit auch bei der Behandlung

der allergisch bedingten Nasenschleimhaut- und Bindehautentzündung

an Bedeutung. Sie werden meist in Kombination mit Antihistaminika

oder mit Kortisonsprays eingesetzt.

Bei

der spezifischen Immuntherapie wird der Körper langsam an den allergieauslösenden

Stoff gewöhnt. Nach Bestimmung des allergieauslösenden Stoffs

durch Prick- / Bluttests wird die Substanz in aufsteigender Dosierung

unter die Haut injiziert, so dass eine Gewöhnung des Immunsystems

erfolgt. Die Therapie zieht sich üblicherweise über drei Jahre

hin. Die Erfolgsrate liegt bei ca. 80%.

Dieser

Artikel basiert auf einem Originalartikel im Medical Forum, "Pollenallergie:

Klinische Aspekte, Teil 1" und "Pollenallergie,

Diagnostik und Therapie, Teil 2" vom August 2008. Der Artikel

wurde für Laien umgeschrieben, gekürzt und durch zusätzliche

Erklärungen und Bilder ergänzt.